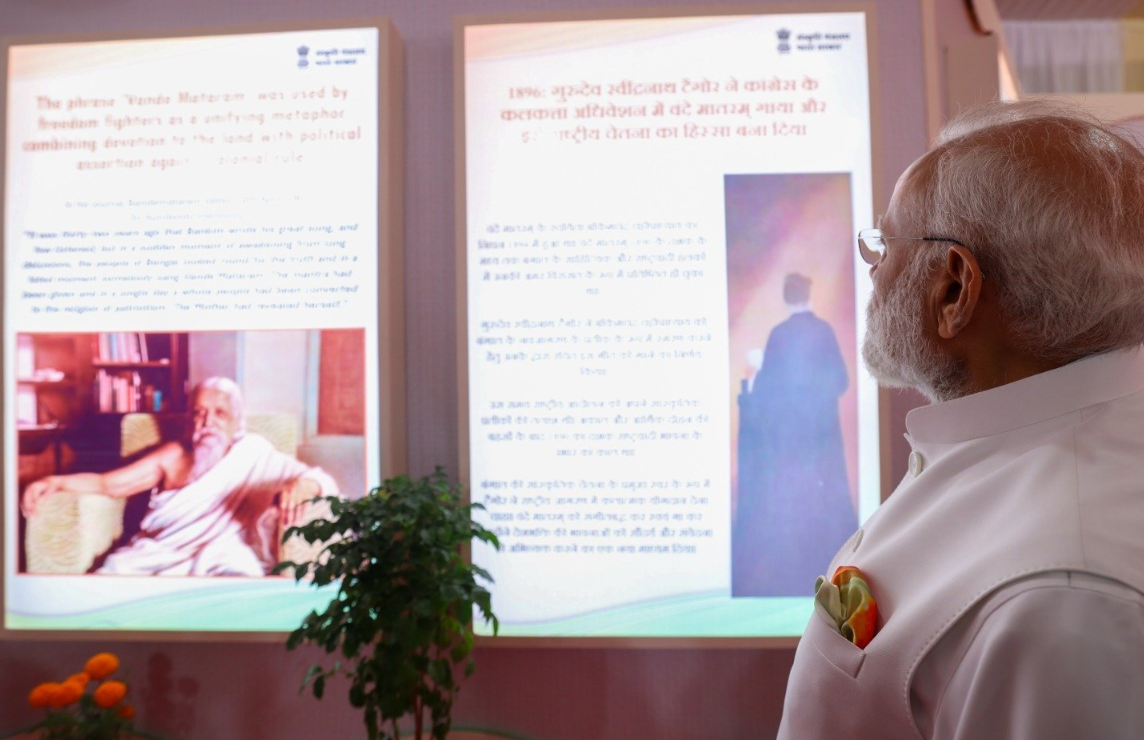

নিজস্ব সংবাদদাতা : ‘বন্দে মাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্’।— এই গানের সঙ্গে নাড়ির যোগ রয়েছে প্রতিটি ভারতবাসীর। ৭ই নভেম্বর শুক্রবার বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে সারা দেশে। শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী এক উদযাপনের সূচনা করেন। ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গানটি স্মরণে রাখার কথা বলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশমাতার প্রতি ‘বন্দে মাতরম’ গানে যেভাবে দেশাত্মবোধ জেগে উঠেছিল, তা অচিরেই ১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের জাতীয় গান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শুধু তাই নয়, ‘বন্দে মাতরম’ শব্দ দুটিই বহু বর্ণ, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষীর দেশে তার বহুধাবিস্তৃত ও বিপুলায়তন পরিসরকে অবিচ্ছিন্ন সত্তায় যেভাবে বিবিধের মাঝে মিলন মহানের আবেগময় প্রকাশে ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তার কোনও বিকল্প নেই।আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর ‘বন্দে মাতরম’ গানটি। ‘মা তোমাকে প্রণাম’ অর্থে দেশমাতাকে ‘বন্দে মাতরম’ বলার মধ্যেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হয়। সেক্ষেত্রে শুধু ‘বন্দে মাতরম’ বা তার ধারক উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ই (১৮৮২) নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার মধ্যেই দেশসেবার ঐকান্তিক প্রয়াস জারি ছিল। এজন্য শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রূপান্তর ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি ‘বন্দে মাতরম’ গানটি। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে লেখা এই গানটি মাতৃভূমিকে এক দেবীরূপে কল্পনা করে নিবেদিত এক শক্তিশালী স্তুতি। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি লিখেছিলেন।

পরে ১৮৮২ সালে সেটি ‘আনন্দমঠ’–এ অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুক্তির মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল এবং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ‘বন্দে মাতরম’ দেশপ্রেম ও জাতীয় ভক্তির এক চিরন্তন প্রতীক হিসেবে আজও ‘জনগণমন’-র মতোই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের মুক্তির সংগ্রামের আত্মাকে ধারণ করে।বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাতেই তাঁর দেশসেবার পরিচয় ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনায় শামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠক সমাদর লাভ করেছিল।

১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে, তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ৫৬ বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ শিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল।

১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ‘প্রচার’-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। তাঁর সাহিত্যচর্চার মূলেও ছিল দেশসেবার আদর্শ। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। সেক্ষেত্রে ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তির সঙ্গে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণ করা একান্ত জরুরি।পাশাপাশি এদিন তিনি ডাকটিকিট এবং মুদ্রা প্রকাশ করেন।